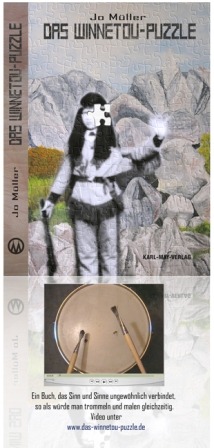

Jo Müller, Das Winnetou-Puzzle, Karl-May-Verlag Bamberg 2010. ISBN 978-3-7802-0455-4

Jo Müller, Das Winnetou-Puzzle, Karl-May-Verlag Bamberg 2010. ISBN 978-3-7802-0455-4

Unser Rezensent ist – anders als der Bluespfaffe – kein Anhänger und Leser von Karl May. So geht seine Kritik mehr auf die sprachlichen und litararischen Stärken und Schwächen von Jo Müllers Erstling ein. Fast jeder junge Mensch (insbesondere männlicher Natur) in Deutschland ist – sofern er gelesen hat – mit den Abenteuerbüchern von Karl May in Kontakt gekommen. Die Abenteuer von Winnetou üben wohl einen ganz besonderen Reiz auf die kindliche Fantasie aus. Vermutlich rührt das daher, dass die Mischung aus fremder Ferne, exotischen Menschen und der spannenden Erzählweise Karl Mays sich für ein kindliches Imitationsspiel mit Verkleidung, Zelten, Pfeil und Bogen, kleinen Ausflügen in die Natur usw. besonders gut eignen. So schwirren sicherlich weltweit millionenfache Winnetou-Bilder (die noch medial durch Filme, eigens produzierte Spiele etc. unterstützt wurden) à la Karl May in den Köpfen der Menschen umher. Zusätzlich verbinden sie damit zumeist eine glückliche Erinnerung an das kindliche Spiel, welches sich als Projektionsfläche der gelesenen Abenteuer darbot.

Einer jener Menschen ist Jo Müller, der mit seinem Debüt „Das Winnetou-Puzzle“ seinen individuellen Zugang zu Karl May literarisch ausgestaltet. Der Titel erinnert zunächst an die Romane, die vor ca. zwei Jahren im Zuge der Dan Brown-Erfolge Hochkonjunktur hatten – diese skurrilen Komposita aus Verschwörungstheorie, Nischenwissenschaften, Freimaurertum und einfachgestrickten Plots, die einen gewissen Spannungsbogen erzeugten und somit einen großen kommerziellen Erfolg einfahren konnten. Zum Glück ist dies hier nicht der Fall; der Titel erklärt sich in der Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung, da ein im Erwachsenenalter entdecktes Puzzle mit einem Winnetoumotiv den Reflex zur Beschäftigung mit der eigenen Kindheit, die eng mit den Büchern Karl Mays in Verbindung steht, auslöst.

Einer jener Menschen ist Jo Müller, der mit seinem Debüt „Das Winnetou-Puzzle“ seinen individuellen Zugang zu Karl May literarisch ausgestaltet. Der Titel erinnert zunächst an die Romane, die vor ca. zwei Jahren im Zuge der Dan Brown-Erfolge Hochkonjunktur hatten – diese skurrilen Komposita aus Verschwörungstheorie, Nischenwissenschaften, Freimaurertum und einfachgestrickten Plots, die einen gewissen Spannungsbogen erzeugten und somit einen großen kommerziellen Erfolg einfahren konnten. Zum Glück ist dies hier nicht der Fall; der Titel erklärt sich in der Art und Weise der Vergangenheitsbewältigung, da ein im Erwachsenenalter entdecktes Puzzle mit einem Winnetoumotiv den Reflex zur Beschäftigung mit der eigenen Kindheit, die eng mit den Büchern Karl Mays in Verbindung steht, auslöst.

Das Vorwort verspricht viel und macht tatsächlich neugierig auf das Kommende. Es wirkt stark durchdacht, nur bewertet man bei der vollständigen Lektüre die Erinnerung an den Prolog eher als Entschuldigung, da dort Sachen vorangestellt werden, die im Text später nicht eingelöst werden. Ansatzpunkt ist hierbei eine Beschäftigung mit der Zeit und wie man innerhalb dieser seine eigenen Gedanken an die Vergangenheit verarbeitet. Es wird ein aristotelisch anmutendes Zeitkonzept entfaltetet, welches für den unbefangenen Leser ein vermeintliches Feld ebnet, das dann aber brachzuliegen scheint. Denn es schließen sich Kindheitserinnerungen an, in denen der erste Kontakt mit Winnetou geschildert wird. Merkwürdigerweise befinden sich auf den Seiten auch Bilder, so z.B. eine Fotografie des Autors im Indianerkostüm oder eine selbst angefertigte Zeichnung von dem Gelände, auf dem sich die Kinderabenteuer (wenn man sie so nennen möchte) ereigneten. Gerade letztere löst den Verdacht aus, dass Müller sich selbst nicht für kompetent genug hält, die damalige Umgebung sprachlich zu imaginieren. Textbegleitende Abbildungen sind nichts Ungewöhnliches beim postmodernen Erzählen und können durch leichte Bezüge zum Text das Ungesagte, worin die eigentliche Brisanz solcher Texte besteht, erweitern, wie im Fall von W.G. Sebalds „Austerlitz“, wo die Abbildung eines Rucksacks zum verweilenden Betrachten einlädt. Jedoch wird es bei Sebald nicht zur kompensatorischen Krücke eigener Defizitsängste, sondern zu einer interpretatorischen Erweiterung, die mit dem Text harmoniert. Wie erwähnt, werden die (zwar nicht explizit ausgesprochenen) Versprechungen des Vorworts nicht eingelöst – vielleicht sogar verraten, wenn sich zu dem anfänglich interessanten Zeitkonzept unausgegorene Allegorien wie „Die Zeit ist wie Luft“ gesellen. Damit ist auch schon das größte Problem des Buches benannt: die unangemessenen stilistischen Mittel, die sehr mühevoll anmuten, aber die erwünschte Wirkung nicht entfalten.

Das darf man bei einem Erstlingswerk natürlich nicht aufs Schärfste verurteilen, da das Schreiben sicherlich eine intellektuell herausfordernde Tätigkeit ist, in die man sich einüben muss (um noch einmal Aristoteles zu strapazieren) – nur macht es die Lektüre zu einem zähen Prozess und nimmt ihm jede Leichtigkeit. Text ist nun mal nicht lediglich Semantik und so wird – wenn die Formseite hinkt – der spannendste Inhalt nicht im Leser fortklingen, sobald die entsprechende Sprachmelodie fehlt.